[page_title]

L’origine della Madonna del Rosario è stata attribuita a san Domenico di Guzman, nel 1212 a Prouille, nel primo convento da lui fondato, vide la Vergine Maria che gli consegnò il Rosario, come risposta ad una sua preghiera, a Lei rivolta, per sapere come combattere l’eresia albigese.

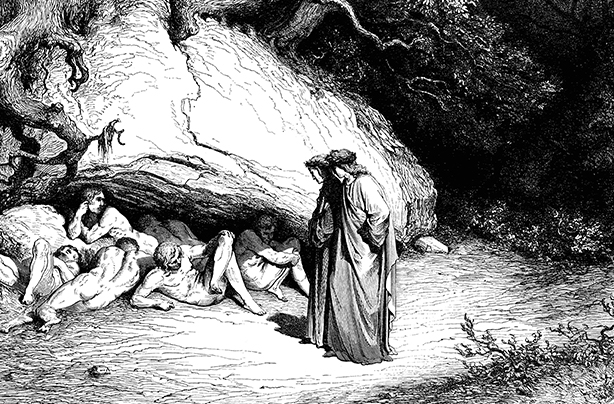

Beata Vergine Maria del Rosario, l’origine della Madonna del Rosario è stata attribuita a san Domenico di Guzman, nel 1212 a Prouille, nel primo convento da lui fondato, vide la Vergine Maria che gli consegnò il Rosario, come risposta ad una sua preghiera, a Lei rivolta, per sapere come combattere l’eresia albigese. Fu così che il Santo Rosario divenne l’orazione più diffusa per contrastare le eresie e fu l’arma determinante per vincere i musulmani a Lepanto. La Chiesa cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario il 7 ottobre di ogni anno. Questa festa fu istituita con il nome di “Madonna della Vittoria” dal papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi appunto il 7 ottobre del 1571, nella quale la flotta della Lega Santa (formata da Spagna, Repubblica di Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse quella dell’Impero ottomano. Come già per Poitiers (ottobre 732) e poi sarà per Vienna (settembre 1683), la battaglia di Lepanto fu fondamentale per arrestare l’avanzata dei musulmani in Europa. E tutte e tre le vittorie vennero imputate, oltre al valore dei combattenti, anche e soprattutto all’intervento divino. La battaglia navale di Lepanto si svolse nel corso della guerra di Cipro. Prima della partenza della Lega Santa per gli scenari di guerra, san Pio V benedisse lo stendardo raffigurante, su fondo rosso, il Crocifisso posto fra gli apostoli Pietro e Paolo e sormontato dal motto costantiniano In hoc signo vinces. Tale simbolo, insieme con l’immagine della Madonna e la scritta Sancta Maria succurre miseris, issato sulla nave ammiraglia Real, sarà l’unico a sventolare in tutto lo schieramento cristiano quando, alle grida di guerra e ai primi attacchi turchi, i militi si uniranno in una preghiera accorata.

Mentre si moriva per Cristo, per la Chiesa e per la Patria, si recitava il Santo Rosario e i prigionieri remavano ritmando il tempo con le decine dei misteri. L’annuncio della vittoria giungerà a Roma 23 giorni dopo, portato da messaggeri del Principe Colonna. Il trionfo fu attribuito all’intercessione della Vergine Maria, tanto che san Pio V, nel 1572, istituì la festa di Santa Maria della Vittoria, trasformata da Gregorio XIII in «Madonna del Rosario»: i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che avevano invocato recitando il Rosario prima della battaglia. La celebrazione venne estesa nel 1716 alla Chiesa universale e fissata definitivamente al 7 ottobre da papa Pio X nel 1913. La «festa del santissimo Rosario», com’era chiamata prima della riforma del calendario del 1960, compendia in certo senso tutte le feste della Madonna e insieme i misteri di Gesù, ai quali Maria fu associata, con la meditazione di quindici momenti della vita di Maria e di Gesù. Il Rosario è nato dall’amore dei cristiani per Maria in epoca medioevale, forse al tempo delle crociate in Terrasanta. L’oggetto che serve alla recita di questa preghiera, cioè la corona, è di origine molto antica. Gli anacoreti orientali usavano pietruzze per contare il numero delle preghiere vocali. Nei conventi medioevali i fratelli laici, dispensati dalla recita del salterio per la scarsa familiarità col latino, integravano le loro pratiche di pietà con la recita dei «Paternostri», per il cui conteggio san Beda il Venerabile aveva suggerito l’adozione di una collana di grani infilati a uno spago. Nacque così la devozione alla corona del rosario, che ha il significato di una ghirlanda di rose offerta alla Madonna. Promotori di questa devozione sono stati infatti i domenicani, ai quali va anche la paternità delle confraternita del Santo Rosario. Fu un papa domenicano, appunto san Pio V, il primo a incoraggiare e a raccomandare ufficialmente la recita del Rosario, che in breve tempo divenne la preghiera popolare per eccellenza, una specie di «breviario del popolo», da recitarsi la sera, in famiglia, poiché si presta benissimo a dare un orientamento spirituale alla liturgia familiare.